連載期間18年の間にコミックス全48巻を刊行し、一大ブームを巻き起こしただけでなく、現在も読まれ、そしてさまざまな角度から検証され続けて、ファン層を拡大しつつある怪物マンガ『頭文字D』。

同作品に登場したクルマたちの世界観と魅力を読み解いていく本連載。今回は、ホンダの原点でもある「S」の名を冠したリアルオープンスポーツカーと、それが登場した時代に迫る。

文/安藤修也 マンガ/しげの秀一

■第1回 佐藤真子の愛車「日産 シルエイティ」編

■第2回 中里毅の愛車「日産 R32型スカイラインGT-R」編

■第3回 須藤京一の愛車「三菱 ランサーエボリューションIII」編

■第4回 小柏カイの愛車「トヨタ MR2(SW20)」編

■第5回 二宮大輝の愛車「ホンダ シビックタイプR編」

■第6回 高橋啓介の愛車「マツダ RX-7(FD3S型)編」

■第7回 秋山延彦の愛車「トヨタ アルテッツァ編」

■第8回 “謎の男”が駆る「スバル インプレッサWRX STI編」

■第9回 「三菱 ランエボVI トミ・マキネンエディション編」

■第10回 藤原拓海が駆る「トヨタ スプリンタートレノ(AE86)編」

■第11回 末次トオルの愛車「マツダ ユーノス・ロードスター編」

■日本ナンバーワン・レーシング・メーカーとしての矜持

本田技研工業の50周年を記念するモデル、S2000は「世紀末」と呼ばれた1999年に誕生した。約10年間の販売期間における国内販売総数は約2万台というカルトカーながら、商業的な原則でも快楽的原則でも説明しきれない“特別なモデル”として、販売終了した今もなお、強い存在感を放っている。

【画像 ギャラリー】名車の実車を写真で見る! ホンダ S2000

なぜ“特別”なのかといえば、開発にあたって、オープンカーで、2シーターで、フロントミッドシップで、FR駆動で、超高回転型NAエンジン搭載で……と、あふれんばかりの情報量が詰め込まれていたから。

当然のように走行性能は高次元で、NSXとはまた違った意味でのカスタマーサティスファクションに溢れたモデルということで、登場後は日本のみならず、世界からも注目を集めた。また発表当時は、FRに対して無関心になった自動車業界へ警鐘を投げかけるモデルとしても反響を呼んだ。

当時のホンダといえば、1991年に本田宗一郎氏が死去して以降、「空白の10年」を過ごしていた。オデッセイ、CR-V、ステップワゴンなどをヒットさせ、人間型ロボット(P1~P3)の開発で名を挙げるなど、“走りの血”を感じさせないポップなメーカーとして認識されつつあった。

しかし、このS2000発売の翌年にF1へ復帰するなど、RVのヒットメーカーとしての逡巡を経て、日本ナンバーワン・レーシング・メーカーとしてのイメージを再構築するという部分においても、同車は重要なモデルだったのだ。

■敗因はマシンではなくドライバーの衰え

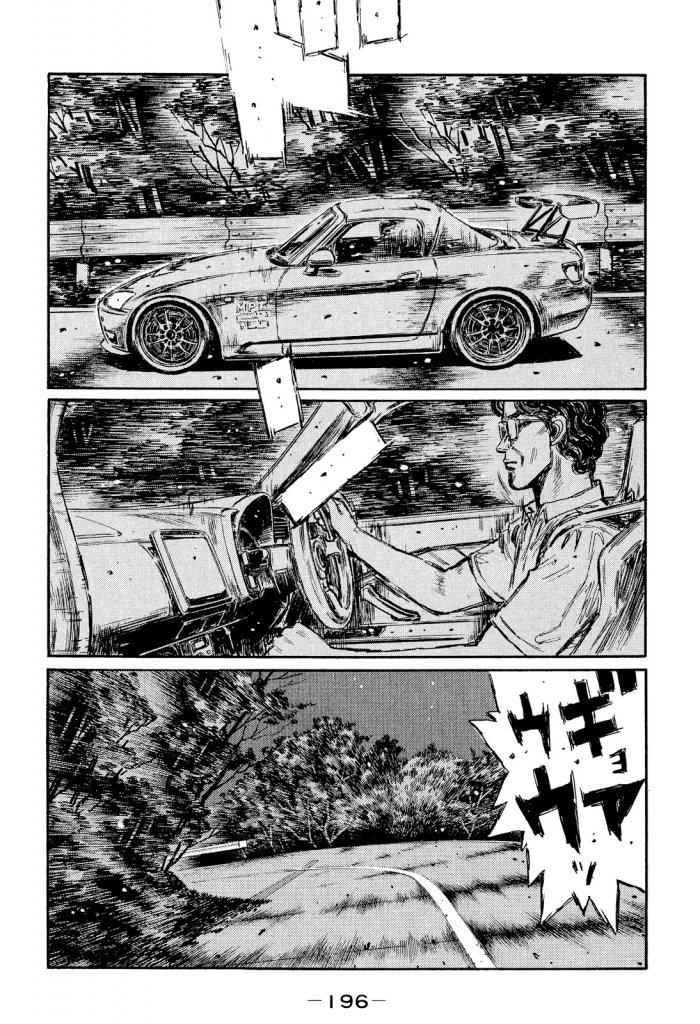

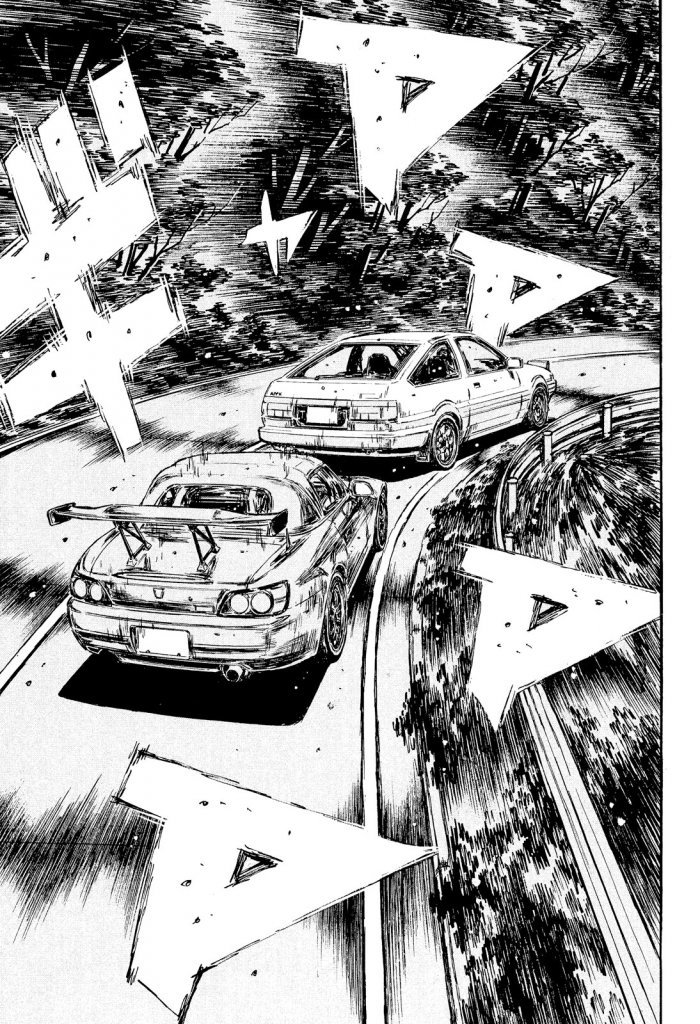

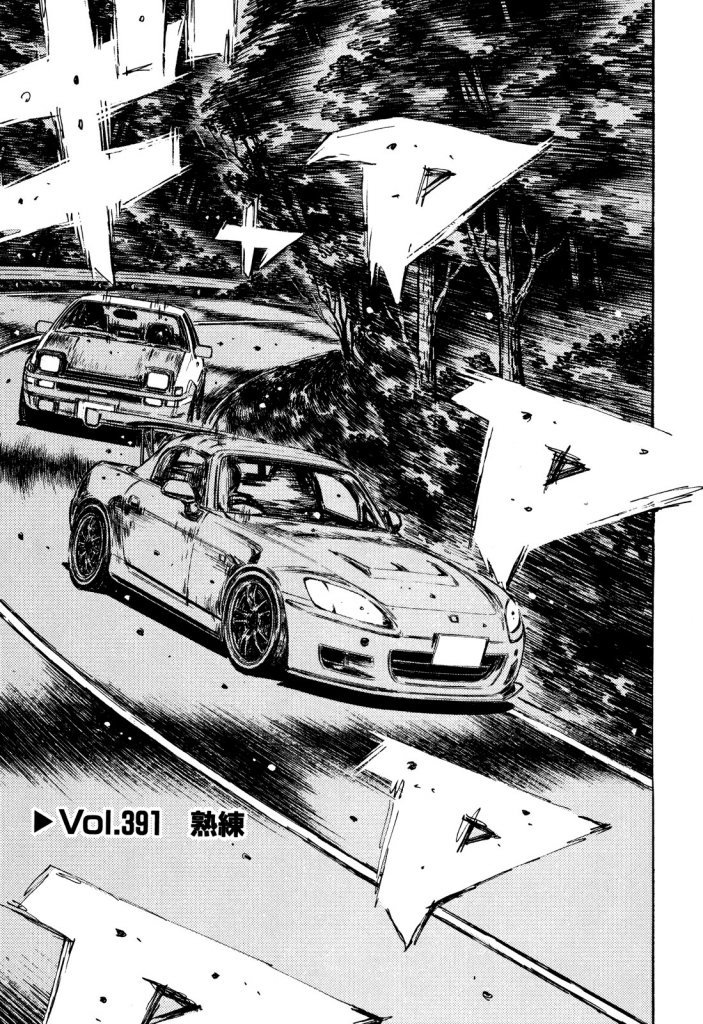

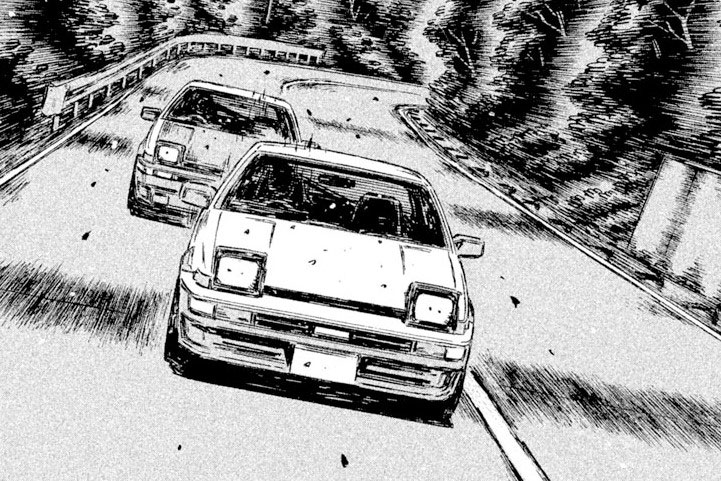

『頭文字D』の作中でS2000が登場するバトルは一戦のみである。主人公の藤原拓海がハチロクで挑んだのは、城島俊也が駆る吊り下げ式ウイングが装着されたS2000であった。城島は「ゴッドアーム」と呼ばれるハンドリングの達人で、壮年のいい大人ながら「プロジェクトD」の噂を聞きつけ、若者たちのバトルに殴り込みをかけてくるのであった。

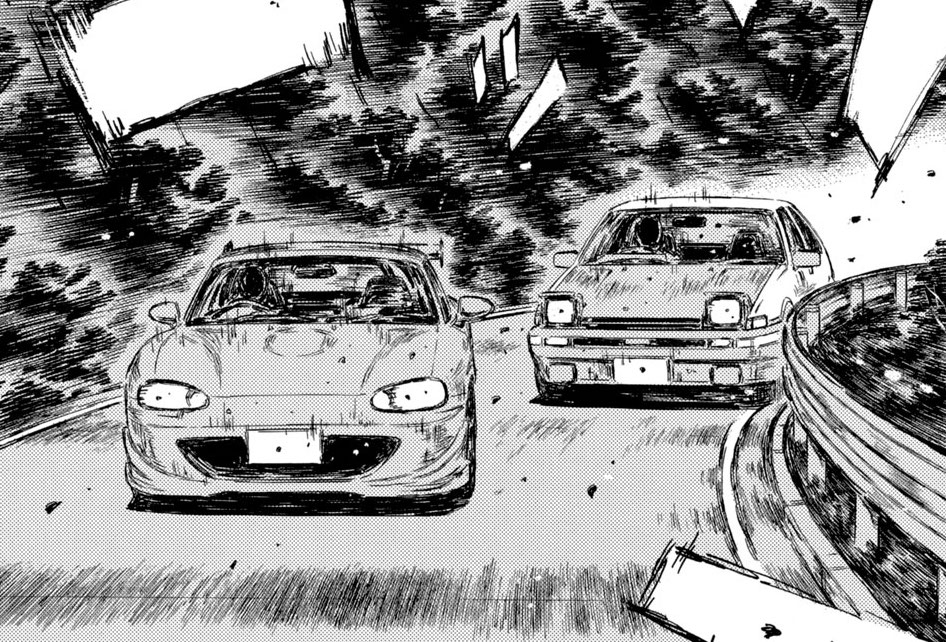

そんな酸いも甘いも知り尽くしたカーガイが最高性能を持つリアルオープンスポーツを操ったバトルは、当然ながら簡単には決着せず、『頭文字D』史上、他に類をみないほどのロング・バトルとなる。

巧妙なライン取りで拓海の心をかきみだすS2000。ブラインドアタックやミゾ落としなど天才的な技を駆使してなんとか食いついていくハチロク───。8本目にまでもつれこんだバトルは、意外な結末を迎える。

S2000の敗因は、なんとドライバー城島の加齢からくる消化機能の衰え(!)。長時間になったバトルとそのストレスが影響したのか、城島の胃は耐えられなくなり、ゴール直前で戦線離脱。道路際で嘔吐する。クルママンガ史に残る奇跡の敗因であり、そういう意味ではS2000は負けていないわけで、ホンダファンも納得する(?)画期的なバトルの終焉であった。

■細部まで作り込まれた怪物モデル

ホンダがシビックタイプRやインテグラタイプRを販売していても、それに対して「所詮FFだろ」とその存在を認めない無理解な輩もいた。

そこに、ホンダとしては29年ぶりとなるFR車としてS2000が誕生したということで、当然、走行性能はスポーツカーファンたちの期待をさらに上回る相当なレベルに達していた。特に、9000回転まで回した時のF20C型エンジンのフィーリングは、ドライバーに至福の瞬間を与えてくれたものだ。

スタイリングを見てみれば、ロングノーズ、ショートデッキの古典的スポーツカーのシルエットが採用されている。ヘッドライトは大きめで、その中央下部でエアダムがやはり大きな口を開けていた。

ボディに抑揚のあるキャラクターラインはなく、走りにとってポジティブな部分のみで構成されていて潔い。無駄なものを排除したレーシングカー的デザインが走る姿は、まるで美しきサラブレッドのようであり、「ホンダ」という血統の良さがそれを強調しているのは言うまでもない。

“特別なモデル”として細部まで淡々と造りこまれたS2000は、さまざまなものを咀嚼してきた50歳のホンダが産み出した怪物であり、ただただクリエイティヴィティに溢れていた。同時代、オープンカーとしてはあまりにも走行性能が傑出していたことで、ライバルの存在さえ見えなかった。

当時の形骸化しつつあったスポーツカー市場に、ジェネレーションYならではのセンシビリティを叩きつけた印象が強く、当時はもちろん、今も羨望の眼差しを同車に向ける人は多い。